Валерий Фокин поставил в Театре Наций спектакль по мотивам повести Толстого

Несколько впечатлений после премьеры спектакля «Обыкновенная смерть» (по мотивам повести Толстого «Смерть Ивана Ильича») в Театре Наций режиссера Валерия Фокина.

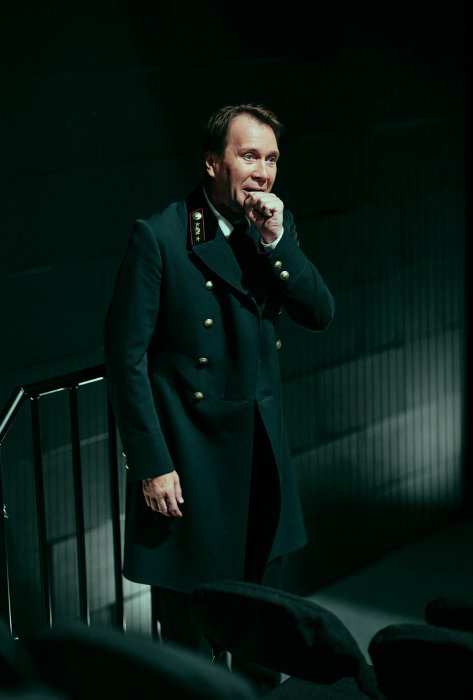

Первое, что запомнилось: новая выдающаяся роль Евгения Миронова! Он в прекрасной форме – легок, разнообразен в проявлениях, внутренне богат, физически свободен и при этом всегда сосредоточен: в нем всегда идет внутренняя работа, всегда заметны духовные траты – даже во время пауз. Когда он молчит и неподвижен, наполнены его глаза. Наблюдать за его работой на сцене одно удовольствие! Он прекрасно умеет находить нетривиальную интонацию для вечных вопросов, на которые нет ответа, но которые мы все равно регулярно задаем сами себе и миру: «Почему я?» Как же убедительно умеет он подать и свою потерянность, и свой протест, и ненависть к этому миру (и в то же время страстное нежелание уходить из него)! Его герой – Иван Ильич все время обращает вопросы к Богу; поэтому и игра Евгения Миронова – это игра в состоянии вопрошания.

Интересная деталь: вопрос обычно возникает от душевного недостатка – от незнания, непонимания, неуверенности. Человек внутренне опустошен и обращается вовне, ожидая ответа, который заполнит его пустоту. Но вопросы Ивана Ильича – не от опустошенности: это – очень целенаправленное, нервное, мыслительно активное вопрошание, которое возникает от того, что образы прожитой жизни вдруг заново встают перед глазами, встают густо, плотно и очень тревожат. Это состояние тревоги делает Миронова настолько внутренне наполненным, целенаправленным, сильным, что в любой момент он может выйти прямо на зрителя для разговора и не растерять своей полноты. Два выхода «лицо в лицо» со зрителем (один раз – на лестнице сбоку, другой раз – перед первым рядом в луче прожектора) очень уместны.

Вообще, актерский состав спектакля потрясающе сильный – как всегда в постановках Валерия Фокина: удивительно мощный по энергетике, определенный по рисунку и ясный по мысли Авангард Леонтьев, яркая и притягательная Марьяна Спивак, Елена Морозова – актриса с уникально сильным сценическим присутствием; и другие артисты очень хороши.

Вообще, актерский состав спектакля потрясающе сильный – как всегда в постановках Валерия Фокина: удивительно мощный по энергетике, определенный по рисунку и ясный по мысли Авангард Леонтьев, яркая и притягательная Марьяна Спивак, Елена Морозова – актриса с уникально сильным сценическим присутствием; и другие артисты очень хороши.

Леонид Тимцуник в роли Двойника Ивана Ильича – это, конечно, событие особенное. Кажется, только Валерий Фокин умеет со своими артистами использовать в спектаклях портретные маски двойников настолько уместно и настолько оправданно, что они поворачиваются своей мистической стороной и при этом сохраняют физическую достоверность, убирая у зрителя всякие недоумения относительно «бутафорского» лица. Какой же он бесплотный, хрупкий, управляемый и одновременно «деревянный», как кукла, и так они естественно обмениваются с «живым» Иваном Ильичем (то есть с душой Ивана Ильича) своей ролью в этой истории! Двойник, как будто пришедший в мир Толстого от Гоголя и Достоевского, очень уместен в этом пространстве промежутка, перехода между жизнью и смертью.

Композиция, положенная в основу спектакля, сама по себе заслуживает внимания. Фокину удалось простым приемом убрать всезнающую толстовскую назидательность, которая в этой повести, хоть и менее, чем в других произведениях Льва Толстого, но все-таки есть. Все повествовательные слова автора говорит Иван Ильич, и они уместны в его исполнении, потому что передают его мысли.

Для того, чтобы ввести главного героя – рассказчика, потребовалось показать его в короткий промежуток между «отделением души от тела» и отправлением души на небеса. Этот промежуток определяет длительность спектакля: на сцене дано не вечное безвременье, а короткое, ускоряющееся время (чуть более полутора часов), за которое душа хочет развернуться и все понять; но понять до конца все равно не получится: придет время, когда проводник души еле заметным кивком головы призовет ее к Свету, и поиски надо будет прекратить. Отсюда и ускоряющаяся динамика спектакля: вопросы множатся, прожитая жизнь несется перед глазами, но мы летим не к разгадкам, а к порогу, у которого закончится всякое земное знание.

Для того, чтобы ввести главного героя – рассказчика, потребовалось показать его в короткий промежуток между «отделением души от тела» и отправлением души на небеса. Этот промежуток определяет длительность спектакля: на сцене дано не вечное безвременье, а короткое, ускоряющееся время (чуть более полутора часов), за которое душа хочет развернуться и все понять; но понять до конца все равно не получится: придет время, когда проводник души еле заметным кивком головы призовет ее к Свету, и поиски надо будет прекратить. Отсюда и ускоряющаяся динамика спектакля: вопросы множатся, прожитая жизнь несется перед глазами, но мы летим не к разгадкам, а к порогу, у которого закончится всякое земное знание.

Пространственный образ спектакля – зал прощания в морге. Само пространство содержит несколько символов, важных для понимания всей истории. Это – гардина, увеличивающаяся в размерах с каждым новым появлением; та самая гардина, поправляя которую Иван Ильич получил свою глупую и смертельную травму. Это – окружающие люди, которые в любой момент могут трансформироваться в участников демонической пляски, как на картинах об искушениях святых. Это – сам окружающий мир, который в один момент начинает нестись на заднике, как вагоны поезда метро; и останавливается он на станции «Площадь Ильича» (а мы понимаем, что это – «Площадь Ивана Ильича»): образ наваждения, созданный из парадоксальных сновидческих ассоциаций.

Вся визуальная символика подана остроумно, естественно, просто – так, чтобы получился фактологически-достоверный рассказ о самом таинственном моменте (и притом самом «обыкновенном» моменте) человеческой биографии: переходе между жизнью и смертью. В этом переходе, в его плотной атмосфере и ускоряющейся динамике толстовские слова приковывают зрительское внимание и не отпускают. Надо отметить, что Валерий Фокин очень сдержан в отборе символов; иной режиссер, полагаю, мог бы гораздо более щедро населить пространство зала прощания «демоническими» или «оккультными» образами. Но режиссеру важно оставить зрителя с ощущением едва заметного сдвига между бытовым пространством, в котором происходит прощание с жизнью, и мистическим пространством перехода души: в этом спектакле дорого впечатление достоверности таинственного события.

Поэтому и получилось донести до зрителя трудный смысл: надо было дать зрителю понять, как Иван Ильич видит мир: как этот мир, быв теплым и дружественным, неостановимо трансформируется, в его глазах, в мир холодный и враждебный, потому что никто из его близких не хочет жить его болью и потому становится врагом его боли. Именно так: его боль постоянно растет и все больше отделяет его от людей; люди устают от чужой боли, хотят, наконец, отвлечься и порадоваться. А Иван Ильич не хочет прощать это миру. Взгляд Ивана Ильича передается зрителям, и вот – красивые люди трансформируются в чудовищ, бытовое действие в один миг превращается в страшновато-гротескную «ночь на Лысой горе».

Поэтому и получилось донести до зрителя трудный смысл: надо было дать зрителю понять, как Иван Ильич видит мир: как этот мир, быв теплым и дружественным, неостановимо трансформируется, в его глазах, в мир холодный и враждебный, потому что никто из его близких не хочет жить его болью и потому становится врагом его боли. Именно так: его боль постоянно растет и все больше отделяет его от людей; люди устают от чужой боли, хотят, наконец, отвлечься и порадоваться. А Иван Ильич не хочет прощать это миру. Взгляд Ивана Ильича передается зрителям, и вот – красивые люди трансформируются в чудовищ, бытовое действие в один миг превращается в страшновато-гротескную «ночь на Лысой горе».

Звук и свет в спектакле очень осмысленные и выразительные, в полной мере служат общей композиции (актеры работают с гарнитурами, чтобы создать единую звуковую палитру со сложным распределением звука в пространстве Малой сцены). Чтобы так просто работать со сложными техническими сценариями, Валерию Фокину, конечно, потребовалось пройти через эксперименты 1990-х: вспоминаются «Нумер в гостинице города NN» (кстати, там главную роль играл Авангард Леонитьев, вошедший в состав спектакля «Обыкновенная смерть»), «Превращение», и т. д. Так что в этом спектакле можно наблюдать внешне простой визуально-звуковой рассказ, который невозможно осуществить, если не освоить тот труднейший язык звука и света, которым Фокин с давних времен занимался и занимается в театре.

Отсюда и изысканный финал. Посередине сценической площадки – бытовая картина, превращенная с помощью света в символ: это темные силуэты людей, участвующих в поминках за обильно накрытым столом – они похожи на большую плоскую врезку из темного картона, как будто поставленную на рельсы и выкаченную из-за кулис, как в театре теней. На переднем плане – диалог начала жизни и конца жизни: ребенок – сын Ивана Ильича, похожий, как две капли воды на него самого в детстве (об этом в спектакле ясно сказано) склонился над умирающим; эта сцена выхвачена прожектором из общего сумрака. А на заднем плане – свет другой плотности и другого качества, равномерно разлитый по всему заднику: на фоне этого света выставлен фрагмент конструкции зрительских кресел на мостках, и на этих креслах сидит душа Ивана Ильича, в последний раз бросающая взгляд на земной мир. В этот другой свет ей сейчас надо будет уйти.

Финал по-настоящему философский и волнующий, в нем есть полнота мысли и чувства – вне бытового разделения на «оптимистическое/пессимистическое», «эмоциональное/рассудочное». Сделано очень глубоко и уместно, и достойно этой простой и великой истории – «Смерть Ивана Ильича»!

Финал по-настоящему философский и волнующий, в нем есть полнота мысли и чувства – вне бытового разделения на «оптимистическое/пессимистическое», «эмоциональное/рассудочное». Сделано очень глубоко и уместно, и достойно этой простой и великой истории – «Смерть Ивана Ильича»!

Все предыдущее написано мною с одной только целью: искренне поздравить режиссера, артистов и всю творческую команду спектакля «Обыкновенная смерть» с этим глубоким и прекрасно сделанным спектаклем!